Bild: Marielle Viola Morawitz – 2komma8, mithilfe der generativen KI Leonardo.ai

Texte, Bilder und Musik auf Knopfdruck? Willkommen im Zeitalter der generativen KI. Doch was bedeutet das eigentlich genau? Und wie kreativ kann eine Maschine tatsächlich sein? Plötzlich ist sie überall: Generative KI. Sie schreibt Werbetexte, illustriert Kinderbücher und komponiert Popsongs. Tools wie ChatGPT, Midjourney oder Suno verheißen eine Revolution der Contentproduktion. Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff? Und wie unterscheidet sich generative KI von „klassischer“ Künstlicher Intelligenz? Zeit für einen fundierten Blick.

Wie funktioniert generative KI?

Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet allgemein die Fähigkeit von Maschinen, Aufgaben zu lösen, die bisher menschliches Denken erforderten: Sprache verstehen, Muster erkennen, Entscheidungen treffen. Generative KI geht einen Schritt weiter: Sie erschafft Inhalte, die zuvor nicht existierten.

Im Gegensatz zur „analytischen“ KI, die etwa Kundendaten auswertet oder Vorhersagen trifft, produziert generative KI neue Texte, Bilder, Töne oder Videos. Die Systeme lernen aus riesigen Datenmengen und nutzen dieses Wissen, um auf Anfragen (Prompts) zu reagieren.

Beispiele für generative KI:

- ChatGPT: schreibt Texte, beantwortet Fragen, formuliert E-Mails

- DALL·E/Midjourney: erzeugen Bilder auf Basis von Textbeschreibungen

- Suno/AIVA: komponieren Musikstücke und Soundtracks

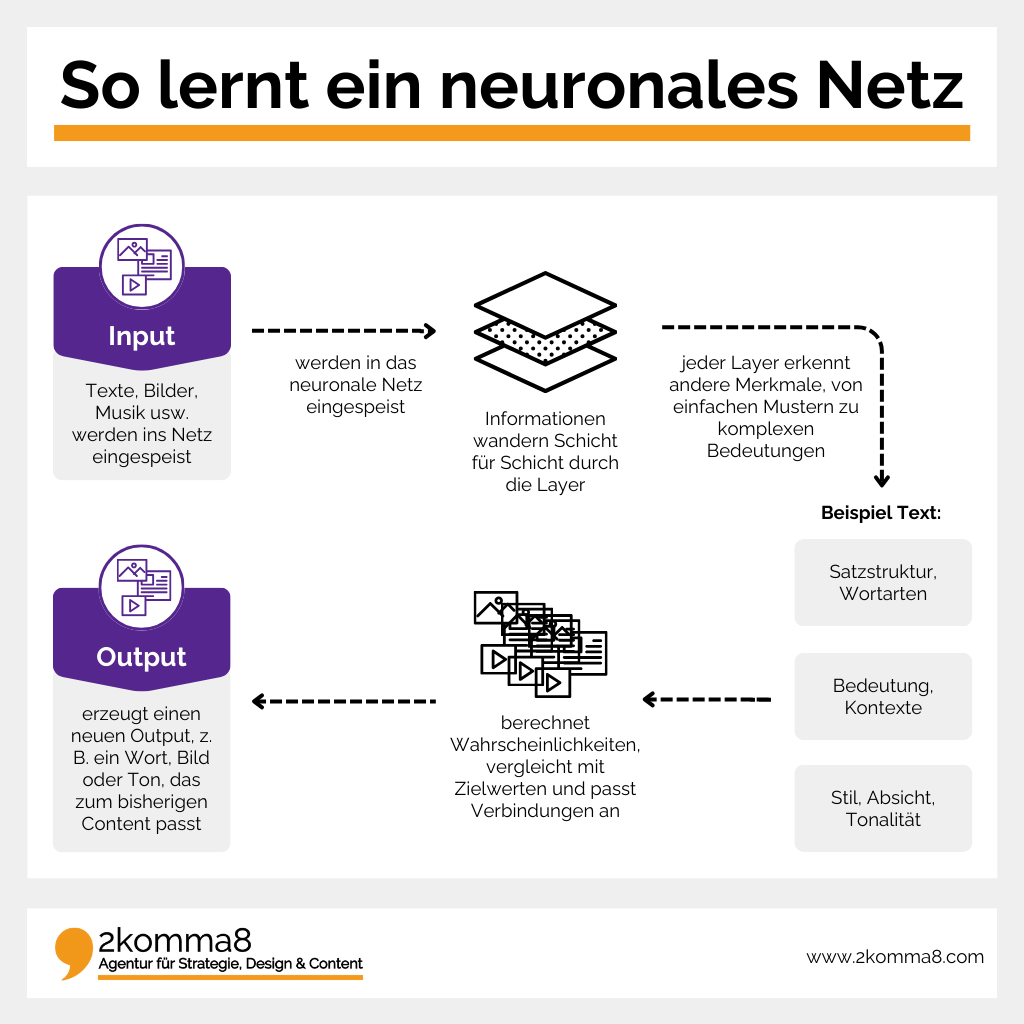

Wie lernt generative KI?

Neuronale Netze sind das Fundament moderner KI-Systeme. Sie heißen so, weil sie sich an der Struktur des menschlichen Gehirns orientieren. Doch was passiert in so einem Netz?

-

Neuronen: Jedes künstliche Neuron ist ein Knotenpunkt, der Informationen empfängt, verarbeitet und weitergibt.

-

Layer (Schichten): Diese Neuronen sind in Schichten organisiert – man spricht von Input Layer, Hidden Layers und Output Layer.

-

Verbindungen: Jedes Neuron ist mit vielen anderen verbunden – oft mit tausenden. Die Verbindungen haben „Gewichte“, die bestimmen, wie stark ein Signal weitergegeben wird.

Was bedeutet Training?

Das Netz wird mit Millionen oder Milliarden von Beispielen gefüttert. Es soll daraus lernen, was „typisch“ ist – also z. B., wie ein Satz aufgebaut ist oder wie ein Apfel aussieht. Dabei wird ständig verglichen: Hat das Netz richtig geraten? Wenn nicht, werden die Verbindungsgewichte angepasst – und das Ganze beginnt von vorn. Dies nennt man Backpropagation (Rückwärtskorrektur).

Je mehr Layer ein Netz hat, desto komplexere Zusammenhänge erkennt es. Man spricht dann von Deep Learning – also tiefem Lernen. Moderne Modelle wie GPT-4 bestehen aus hunderten Layern mit Milliarden Neuronen und Verbindung.

Generative KI lernt, wie Sprache funktioniert – nicht, was sie bedeutet

Ein Textgenerator wie ChatGPT hat beim Training unzählige Texte analysiert – Artikel, Romane, Forenbeiträge. Er hat gelernt:

-

welche Wörter häufig zusammen auftreten

-

wie ein typischer Satz aufgebaut ist

-

welche Stile es gibt (formell, werblich, humorvoll …)

Doch wichtig: Er versteht nicht den Inhalt, sondern erkennt statistische Muster. Deshalb kann KI auch manchmal Unsinn erzählen – oder Dinge erfinden, die logisch wirken, aber falsch sind.

Ist KI kreativ?

Künstliche Intelligenz schreibt Gedichte, komponiert Musik, entwirft Logos – doch ist das wirklich Kreativität? Oder bloß Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten?

Kreativität umfasst mehrere Aspekte:

-

Originalität: etwas Neues oder Unerwartetes schaffen

-

Relevanz: etwas schaffen, das innerhalb eines Kontexts als sinnvoll oder ästhetisch gilt

-

Intention: ein Ziel oder eine Aussage verfolgen

-

Bewusstsein: Reflexion über den eigenen Schaffensprozess

Künstliche Intelligenz kann derzeit nur die ersten beiden Punkte erfüllen – und das auf beeindruckende Weise. Sie kombiniert vorhandene Daten, erkennt Muster und generiert daraus neue Inhalte, die oft überraschend, ästhetisch und stimmig wirken.

Wie kreative KI arbeitet

Generative KI basiert auf riesigen Datensätzen und komplexen Wahrscheinlichkeitsmodellen. Sie „weiß“ nicht, was sie tut, aber sie simuliert kreative Prozesse so gut, dass ihre Outputs oft mit menschlicher Kreativität verwechselt werden.

Beispiel: Ein KI-Modell wie Midjourney kann auf Grundlage eines Prompts ein Bild erzeugen, das originell aussieht – doch die Originalität liegt nicht im Modell selbst, sondern in der Mischung aus Daten, Training und menschlichem Prompting.

Was der KI fehlt, ist Intention und Kontextverständnis. Sie weiß nicht, warum sie etwas erzeugt oder was es bedeutet. Auch echte Innovation – das bewusste Brechen von Regeln – gelingt ihr (noch) nicht eigenständig.

Darüber hinaus fehlt ihr der emotional-intuitive Zugang: Während ein Mensch einen Text schreibt, um zu berühren oder eine Botschaft zu transportieren, erzeugt KI Worte ohne Absicht.

Ja, KI kann kreativ erscheinen – im Sinne von variantenreicher, kombinatorischer Schöpfung. Sie ist ein kraftvoller Ideengenerator und Inspirationspartner. Doch sie bleibt auf menschliche Anleitung, Korrektur und Interpretation angewiesen.

Kreativität im engeren Sinne bleibt ein Zusammenspiel von Technik und Mensch. Die KI liefert Impulse, der Mensch gibt ihnen Bedeutung.

Was kann generative KI besonders gut und wo liegen ihre Grenzen?

Generative KI ist schnell, vielseitig und skalierbar. Ihre Stärke liegt in der ersten Entwurfsphase: Wenn Ideen gebraucht werden, Content in großem Umfang produziert werden soll oder visuelle Prototypen schnell entstehen müssen.

Typische Anwendungsfälle:

- Marketingtexte für Webseiten, Newsletter, Social Media

- Bildideen für Kampagnen, Moodboards oder Storyboards

- Musik und Sounds für Videos oder Podcasts

- Skripte und Konzepte für Erklärfilme oder Produktpräsentationen

Dabei ist die Qualität oft überraschend hoch – zumindest für den ersten Wurf. Die KI liefert, was Menschen später verfeinern und anpassen.

So beeindruckend die Technik ist: Generative KI hat auch Schwächen. Sie versteht Inhalte nicht wirklich, sondern erkennt nur Muster. Das kann zu Fehlern, Missverständnissen oder veralteten Informationen führen.

Wichtige Limitierungen:

- Fakten sind nicht garantiert richtig (z. B. bei historischen oder wissenschaftlichen Themen)

- urheberrechtliche Grauzonen bei Bild- und Musikgenerierung

- Wiederholungen und Stereotype in Texten

- ethische Fragen bei Deepfakes oder manipulativen Inhalten

Generative KI ist kein Ersatz für menschliche Kreativität, sondern ein Werkzeug. Ihre Stärke liegt in der Kombination mit kritischem Denken, Fachwissen und gestalterischem Gespür.

Generative KI ist mehr als ein Hype. Sie verändert, wie wir Inhalte denken, erstellen und verbreiten. Wer sie richtig einsetzt, kann schneller zu besseren Ergebnissen kommen – aber nicht ohne menschliche Kontrolle.

Als Agentur verstehen wir generative KI als Werkzeug. Ein kraftvolles Tool, das Ideen beschleunigt, aber nicht ersetzt. Wollen Sie wissen, wie das in der Praxis aussieht? Sprechen Sie uns an.

Marielle Viola Morawitz

Expertin für generative KI

Dieser Beitrag wurde von Marielle Viola Morawitz, Inhaberin der Berliner Agentur 2komma8 – Büro für Text, Fotografie und Grafikdesign, in Kooperation mit dem KI-Redakteur und -Spezialisten Robert verfasst. Marielle Viola Morawitz beschäftigt sich mit ChatGPT seit der ersten Stunde und hat sich ein umfangreiches Wissen zu KI-Programmen wie DALL-E, Adobe Firefly, Suno, Leonardo.ai, Luma Dream Machine, Runway oder HeyGen erarbeitet. Sie ist Preisträgerin des Awards „Unternehmen der Zukunft“ und DUP-Botschafterin des BIG BANG KI FESTIVALS.